妥协、和解或者逆流而上

——读易小荷《盐镇》

2023-04-02

□高仁斌

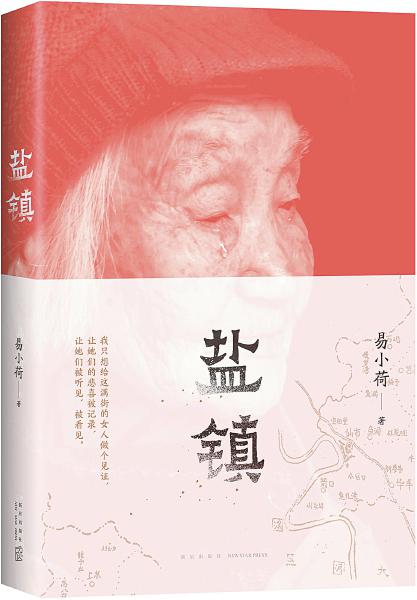

《盐镇》以川南自贡仙市古镇为写作背景,小镇因盐而生,曾经盛极一时,是自贡井盐外运的必经通道。2021年开始,作家易小荷深居小镇一年多时间,感受着小镇人们的生活百态,也和小镇上的很多人熟识并成为朋友。于是,有了这部以小镇女性为写作对象的作品。这样的写作姿态,是令人肃然起敬的。

仙市镇是中国历史文化名镇,当然,今天的古镇早已经淡出了盐运的舞台。易小荷并没有用更多精力去关注古镇的历史过往,相对于古镇曾经辉煌的盐运史而言,小镇普通人的生活也许更为有趣,也更为接近这座川南小镇本身的性情。《盐镇》写了12个女人的故事,年龄最大的90岁、最小的17岁。按照易小荷的说法,她们的生活细节几乎涵盖了几十年以来整个小镇的历史,女性的故事从来都不仅仅是女性本身的故事,这也是一本“乡下人的哀歌”。《盐镇》里的12个女性,因其生活在不同的时代,自然有着不同的人生经历。作者是希望通过她们的故事,给读者呈现出仙市这个西部小镇的平淡和孤寂。

基于作家在仙市古镇深居一年多的走访和实地了解,这部小说具有更为真切的纪实意义,这也是有着多年媒体从业经历的易小荷所擅长的。我们可以从这些女性的人生历程中,感受到太多不可思议的情节。离婚、家暴、背叛、霸凌、绝望、麻木、赌博……那些只有在电影里发生的元素在这里集中降临。从某种意义上说,正是这些生活中的现实场景,构成了这个西部小镇的日常生活,也勾勒出一个盐运小镇不为人知的命运。易小荷在《后记》中写到:写作的时候,我一度设想过把这本书写成《官场现形记》那样,从一个人套到另一个人,后来发现,她们其实彼此也是孤岛。她们的故事各自独立,却终将套成一个莫名的圆环。

小镇的12个女性都遇到过令自己头痛的男人。《盐约》中的陈炳芝,和三个男人生了四个儿子、两个女儿,在镇子里的人们看来,她做生意敢作敢为,是“仙市的女强人”。她的第一个男人邓修玉下落不明,第二个男人张运成嗜酒如命,每天要喝一两斤酒,看到陈炳芝和哪个男人多说了一句话,拖过来就打,身高不到一米五的陈炳芝经常被打得鼻青脸肿。陈炳芝说:“那时候不像现在,可以报官,可以离婚。很多夫妻都那样。”《被弹起,也被掸落》中的王冠花,1981年嫁给孙弹匠,据她估计,41年挨打不下500次(虽然她说自己是随便乱说的),2019年去医院体检,报告说她“血小板减少”,孙弹匠得知结果却愈发理直气壮:“你的肉就是那种肉,一碰就青。”每次挨打之后,孙弹匠第二天来找她,拿来舒筋活血的舒络油给她抹,两人若无其事一般,继续过日子。《雷电闪在不远处》中的钟传英无疑是人人羡慕的能人,她的丈夫曾园是镇里有名的首富,古镇外整条街都是他开发的。在这座镇里,关于这个男人拈花惹草的说法有两个版本,一种说法是,过年的时候,曾园的前妻、现妻、现女友坐在一个桌子上吃饭;还有一种说法,有一天曾园把儿子曾西找过来说,“你和XXX结婚”,而那个女孩的妈妈就是他的情人。如此种种,小镇12个女性的命运虽然各有不同,但都和自己负重的婚姻密不可分,也和小镇落后的环境密不可分。妥协和和解是她们处理家庭矛盾和家庭暴力最为主要的态度,她们相信男人会变好,她们更相信这是命中注定的宿命。当然,她们也并不完全听从命运的摆布,如果可以通过勤劳和吃苦来改变命运,她们会毫不犹豫地去争取,她们内心都有一种逆流而上的渴望。这也是小镇女性品性的可贵之处。比如,《到河的对岸去》中写到的曾庆梅,16岁初中毕业,亲戚介绍她去广州一个工厂做衣服的标签吊牌,第一个月干了17天,因为勤快吃苦拿到了五百多块钱的工资(2001年自贡的人均月收入只有两三百元)。曾庆梅住在厂里的宿舍,早饭吃一点点,中午晚上跟别人搭伙吃一份,还没到发工资的时候就借了钱给妈妈寄一千元回来(那时候家里还欠债)。如此豁出命般地挣钱,大概只有经历过生活磨难的人,才会心甘情愿和如饥似渴。

对于小镇生活的定义,易小荷在《后记》中说:盐镇的生活是一道道细碎的裂口,女人拼命止血,而男人们在撒盐。《盐镇》所写的12个故事,像撕裂伤口一样地描写了一群女性的经历,这是小镇之痛,或许又不仅仅如此。